お知らせ

| 2025年08月27日新着 | 【公告】令和6年度 財務状況の報告について |

|---|---|

| 2025年04月01日 | 【公告】令和7年度 配水計画について |

| 2025年02月17日 | 【公告】第14回 通常総代会開催について |

| 2024年12月20日 | 令和7・8年度一般競争(指名競争)入札参加資格申請 受付期間 令和7年3月末日まで |

| 2024年08月30日 | 【公告】令和5年度 財務状況の報告について |

ようこそ 水土里ネット江連八間へ

水土里ネットとは

「水土里ネット」とは、土地改良区と土地改良事業団体連合会の愛称です。

有識者などで構成された「土地改良区の愛称を考える会」において検討を重ね、全国各地で意見交換をし、土地改良区などによる全国投票を経て、平成14年10月に水土里ネットに決定されました。

水土里ネットは、以下のような意味を表しています。

- 「水」は、農業用水、地域用水など

- 「土」は、土地、農地、土壌など

- 「里」は、農村空間、生活空間など

また「水土里」は、豊かな自然環境、美しい景観を意味し、おいしい水、きれいな空気などを表現しています。

土地改良区とは

「土地改良区」とは、昭和24年に制定された土地改良法によりできた、農家でつくる組織です。土地改良区のメンバーとなっている農家を組合員といいます。

灌漑排水事業(用水路、排水路整備)、圃場整備事業(農地の区画整理、農道の整備、農業用用排水路等の整備)等の土地改良事業、用排水路等の維持管理など、様々な土地改良施設の整備や管理を行い、農業生産の基盤を支えています。

「賦課金」という言葉を聞きたことがあると思いますが、いったいどのようなものなのでしょうか。

賦課金は、土地改良事業の受益地に賦課するお金のことで、土地改良事業によって受益者が恩恵を受けることから、賦課金を負担する必要があります。

土地改良区が賦課できる根拠としては、土地改良法第36条第1項(経費の賦課)に「土地改良区は、定款に定めるところにより、その事業に要する経費を充てるため、地区内にある土地につき、組合員に対して賦課徴収することができる。」とされています。

賦課金は水道料金のようないわゆる水代ではなく、農業用水を各地区に配分(そのために土地改良施設を維持管理)するために使われる負担金です。用水の使用量にかかわらず、農地の登記上の面積に応じた金額を徴収することになります。

江連用水のはじまり

| 西暦 | 和暦 | できごと |

|---|---|---|

| 1635 | 寛永12 | 鬼怒川を水源とする中居指、本宗道、原、三坂の四箇用水ができる |

| 1667 | 寛文7 | 鬼怒川と小貝川が完全に分離されたため、次第に鬼怒川は川底が低下し、四箇用水とも取水が困難になっていく |

| 1725 | 享保10 | 新田開発のため江村沼、砂沼、大宝沼の三溜池の干拓が始まる |

| 1726 | 享保11 | 三溜池の代用水として、下野国芳賀郡上江連村の鬼怒川に取水口を作り、江連用水を掘削する |

| 1782 | 天明2 | 天明の大飢饉が始まる |

| 1783 | 天明3 | 浅間山の大噴火(天明大噴火)のため、火山灰が田畑に積もり、3年後の大洪水の遠因となる |

| 1786 | 天明6 | 集中豪雨により大洪水(天明の洪水)となり、作物が作れず利根川一帯の食糧事情がさらに悪化する |

| 1788 | 天明8 | 掘削から60年以上経過した江連用水は水の流れが悪くなっていたため、三溜池の復興を願い出る |

| 1789 | 寛政1 | 取水が困難となっていた中居指用水は、鬼怒川の川上約1.8kmに新たに取水口を作りたいと願い出る(不許可) |

| 1791 | 寛政3 | 三溜池の復興の許可がおり、もとの溜池に戻されたため、江連用水は使われなくなる |

| 1792 | 寛政4 | 切羽詰まった中居指用水は、田植えの20日間だけ鬼怒川の堰き止めを願い出る(不許可) |

| 1794 | 寛政6 | 大干ばつのため四箇用水は、江連用水を復興し、四箇用水につなぎたいと願い出る(不許可) |

| 1821 | 文政4 | 大干ばつのため水田が荒れる 12月に江連用水復興の第一回の請願を行うが、費用多大という理由で不許可となる |

| 1822 | 文政5 | 4月に第二回の請願を、稲葉儀右衛門、荒川又五郎、猪瀬周助が行う(この3人を三義人と呼ぶ) 伊佐山村の鬼怒川に新たに取水口を作り、江連用水につなぎたいという請願だったが、反対の声があり、取水口が逆勾配という理由で不許可となる |

| 1823 | 文政6 | 5月に三義人は議定書を作成し、幸右衛門(稲葉儀右衛門の代理)と猪瀬周助は命がけで、老中水野忠成に和田倉門外でかご訴を行うが、第三回の請願も不受理となる 6月に第四回の請願を、稲葉儀右衛門、荒川又五郎が行い、現地検分の許可がでる |

| 1827 | 文政10 | 現地検分は行われたが着工されないため、12月に第五回の請願を行う |

| 1829 | 文政12 | 江連用水復興の工事が2月頃から始まり、4月20日に完成したが、水が逆流し失敗に終わる やり直し工事が5月23日から始まり、6月29日に完成し、やっと取水に成功する |

| 1833 | 天保4 | 天保の大飢饉が始まる |

| 1838 | 天保9 | 四箇用水すべての村々が、江連用水からの取水が可能となる |

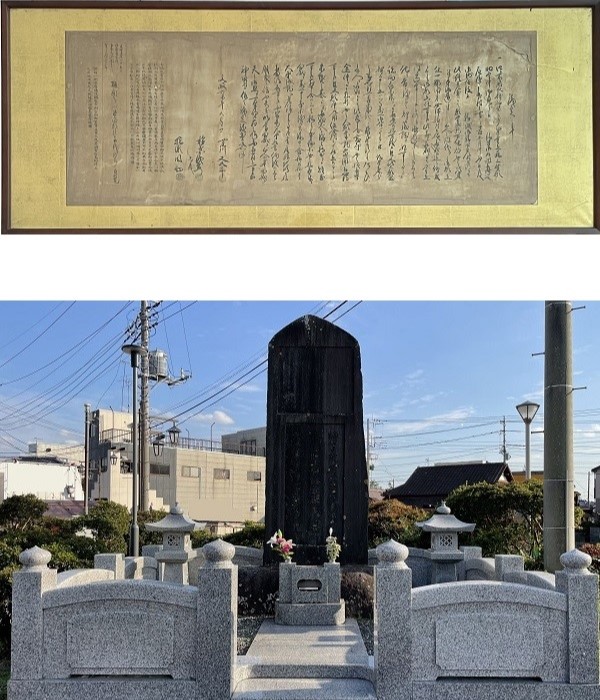

上段:三義人が作成した議定書

下段:三義人の頌徳碑

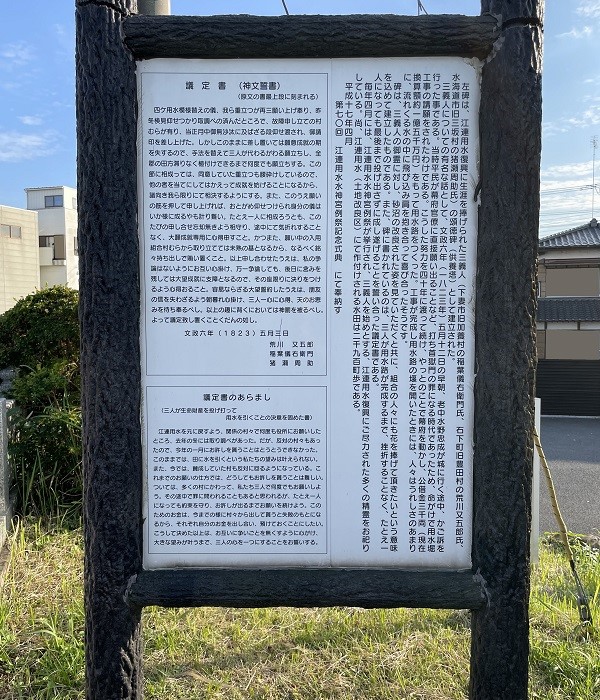

頌徳碑についての解説看板

江連用水旧溝宮裏両樋について

江連用水旧溝宮裏両樋は、鬼怒川から引いた江連用水の旧分水施設です。

東西各3.6mの二連の煉瓦造樋門2基と、湾曲する煉瓦擁壁が一体となっています。堰柱は上流側に水切りを付け、下流側を階段状とする特徴的な形式です。

使用されている煉瓦は、明治31年3月に開業した下妻市鯨の國府田煉瓦工場で生産されたもので、「∴」の刻印があります。

煉瓦水門の設計者等は伝えられていませんが、煉瓦の積み方はイギリス式が採用されています。

下妻市本宗道の宗任神社の裏手にあり、「宮裏堰」とも呼ばれてきました。昭和50年代に江連用水の流路が変更され使用されなくなりましたが、旧水路は「江連用水旧溝」と呼ばれています。

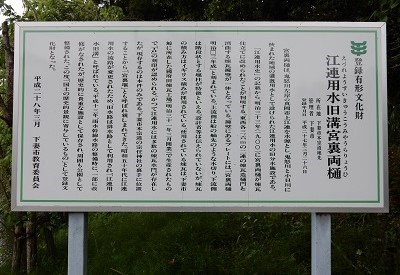

平成27年3月26日、下妻市初となる「国登録有形文化財」に選定されており、江連用水旧溝宮裏両樋、および江連用水旧溝についての解説の看板と、文化財プレートが設置されています。

また、平成28年には「土木学会選奨土木遺産」に選定されており、土木遺産プレートも設置されています。

江連用水旧溝宮裏両樋についての解説看板

文化財プレート

土木遺産プレート