組織の沿革

江連八間土地改良区発足記念の碑

江連八間地区の主体をなす、砂沼下流の沖積地帯がひらかれたのは、慶長年間のことです。

伊奈備前守忠次が、豊加美村大字谷田部の弁納所提、および旧玉村大字若宮戸の常光寺提を築き、常総市の南、細代(つくばみらい市)にいたるまで、鬼怒川と小貝川を分離したことに始まります。

それまで鬼怒川と小貝川は、下妻市の南で合流し、豊田と称する一大江流をなしていましたが、部分的に干拓開墾されていました。

伊奈備前守忠次の子である忠治は、寛永12年に鬼怒川の左岸に中居指用水(14ヶ村)、本宗道用水(26ヶ村)、原用水(11ヶ村)、三坂用水(3ヶ村)の四箇用水をもうけました。さらに、大排水路(現八間堀川)を開鑿し、小貝川に排水しました。

これが砂沼下流地帯の基本的な用排水整備の第一次事業です。

忠治はさらに、寛文年間、つくばみらい市と板戸井(守谷市)の間を開鑿し、鬼怒川と小貝川を完全に分離して、直接利根川に流下させました。しかし、勾配の大きくなった鬼怒川下流部は、この頃から川底が低下し、やがて四箇用水とも取水が困難となりました。

寛政寛保年代、圦樋(川の水を引き入れ、または川へ水を吐き出すための、水門に設けられた樋)の繰り上げ請願書をしばしば提出しましたが、官財政が苦しいとの理由で採択されず、事後50年間は自然のなすままの営農で経営は困難の連続でした。

一方、砂沼上流地帯には、享保11年に幕府が江村沼、砂沼、大宝沼を干拓し、その代用水として江連用水をもうけましたが、三溜井組合は取り入れ口のたびたびの災害にたえられず、幕府の許可を得て三溜池を復活し、約70年で水路は廃止されました。

文政年間に入り、四箇用水の取水はますます困難にいたり、54ヶ村の名主等があいはかり、江連古溝の復活繰上使用を幕府に請願しました。

文政5年に旧溝の現地調査はなされましたが、組合内に一部反対があるとの理由で却下となりました。中居指、本宗道の両組合では、初志貫徹に再度請願書を提出し、文政7年に測量と諸問題の調査がなされ、約5年間の歳月をかさね、文政11年に起工許可を得ました。

文政12年1月に着工し、6月に完成しましたが、修繕箇所も多くありこれらの工事のために、文政13年に公借金3,000両をもって施行し、ようやくにして美田豊穣の秋を迎えるにいたりました。天保9年に水深を理由に参加しなかった、原、三坂の両組合の地区加入を承認し、現江連用水の母体が形成されました。

江連用水神社

その後、明治18年に土功会の組織とあらため、明治23年に普通水利組合法にもとづく組合とし、大正15年6月までの40年間、歴代20人の郡長が管理にあたりました。地方制度の改正による初代管理者には豊加美村長が就任し、その後、理事長六代目において、江連用水土地改良区と八間堀川沿岸土地改良区の合併にいたりました。

その間の昭和13年と昭和16年の2度にわたる小貝川の決壊により、下流の水海道市まで被害が広がる大惨事をうけて、江連普通水利組合長であり豊加美村長、桜井藤茂平氏が、地域の水害防除を目的として、昭和20年12月4日、下妻市、千代川村、石下町、水海道市の4市町村により、八間堀川沿岸水害予防組合を創設しました。

昭和24年に水利組合法にのっとっていた水害予防組合は、新しい水害予防法のもと、新しい水害予防組合に衣替えするのが当然でしたが、昭和21年から始まった、県営小貝川沿岸農業水利改良事業は、河川改修、排水路改修であると同時に、農業用施設の新設をともなう土地改良事業でもありました。事業の実態、または融資の必要から、やむをえず昭和29年に八間堀川沿岸土地改良区を設立するにいたりました。その後、昭和37年に水海道土地改良区(324町)を吸収合併しました。

一方、江連普通水利組合は、昭和26年9月26日、茨第33号により江連用水土地改良区として認可されました。この時、筑西市関本、他1ヶ村の531haを包含し、さらに昭和33年に大形地区の52ha、同39年に筑西市布川、他7地区の83ha、昭和54年に砂沼溜井地区の175haの加入を認め、2,900haを包括する土地改良区となりました。

江連用水土地改良区と八間堀川沿岸土地改良区は、平成21年5月の合同役員会において、組合員の負担軽減を目的とした合併推進検討会を設置しました。平成22年5月には合併推進協議会が設立され、平成23年10月、茨第532号により江連八間土地改良区として認可されました。

こうして、組合員6,400有余名、4,600haを擁す、新しい土地改良区が誕生しました。

地区の概要

概要図

地域の所在

当土地改良区は、鬼怒川と小貝川の間にはさまれた地域で、北は筑西市飯島に始まり、筑西市関城の西部鬼怒川沿いに下妻市を経て、鬼怒川と小貝川間に展開し、南は常総市に終わります。南北38km、東西2~4kmの帯状に形成されています。関係市町村は、筑西市、下妻市、常総市の3市にいたります。

地形

砂沼上流の鬼怒川(左岸)沿いの平坦地、および台地間の谷津地帯と、下妻市砂沼以南の鬼怒川と小貝川に挟まれた広大な平坦地により成り立っています。

上流部の平坦地は、鬼怒川に発達した洪積段丘で、標高Y.P.30m、北より南へ400~500分の1の勾配を示しています。また、谷津地帯は、丘陵に入り組んだ小規模な水田が多数に発達しており、各々200~300分の1の勾配です。

砂沼以南の平坦部は、鬼怒川の間に展開している水田地帯で、北より南へ約2,000分の1の勾配を示し、東西にはほとんど変化のない水田地帯を形成しています。

下妻市より地区の中央を一級河川の八間堀川が南下しており、その勾配は約4,000分の1のゆるい傾斜をなしており、ほぼ平坦地です。

道路状況

当土地改良区内の南北を国道294号線が縦断しています。

常総市三坂町に、圏央道(首都圏中央連絡自動車道)の常総インターチェンジがあります。

水利状況

用水源は、鬼怒川勝瓜頭首エからの取水を主体とし、渇水時には鬼怒川と小貝川から揚水および地区内の還元利用を補給水としている状況です。

鬼怒川からの取水は、勝瓜頭首エより、最大取水量18.95tの内7.6tを用水取水として配分されていますが、灌漑期間中における鬼怒川の渇水時には、船玉機場から、最大3.5tの水量を補給することができます。

また、小貝川からは、常総市舘方に揚水機を設置し用水の補給を行っており、あわせて常総市福二町、三坂新田町の地域には、八間堀川から揚水し還元利用を行い、用水の補給を行なっています。

排水については、八間堀川、小貝川、鬼怒川の3系統に大別されます。

八間堀川は、5地区の幹線排水路からの水量を集め、下流地点において鬼怒川と小貝川に分岐放流しています。小貝川系統は、柳原、大園木、豊田、朝日、大生の5地区から直接放流しています。鬼怒川系統は、千代田堀川から直接放流しています。

しかし、小貝川、鬼怒川の増水時には各排水機場が閉鎖されるため、湛水排除のためそれぞれの排水機場が設置されています。

営農等の状況

当土地改良区は、上流は筑西市から下流は常総市にいたる、約4,300haの水田で、農家一戸平均の耕作面積は約75aです。

なお、一部は転作により麦を栽培しています。

担い手の状況については、市が主体となり産地づくり集積目標をかかげ、目標数値を達成しているところですが、当土地改良区が主体とする水稲栽培作付面積については、計画数値が減少する傾向にあります。

改良区の取り組み

砂沼防塵機

当土地改良区が保有する砂沼は、砂沼広域公園として整備され、茨城百景の景勝地として、県西地域住民の憩いの場として親しまれています。

近年の都市化につれ、ゴミの不法投棄が深刻化しているため、農業用水溜池の管理とあわせ、地域住民や担い手と協力し、除塵機によるゴミの撤去、並びに砂沼クリーン作戦、各分水設置スクリーンのゴミ除去作業にあたっています。

組織

※令和5年4月1日現在

〇設立

平成23年10月1日

茨城県下妻市羽子53番地1

【認可番号】茨第532号

〇構成

| 組合員 | 理事 | 監事 | 総代 | 職員 |

|---|---|---|---|---|

| 5,674名 | 13名 | 4名 | 90名 | 12名 |

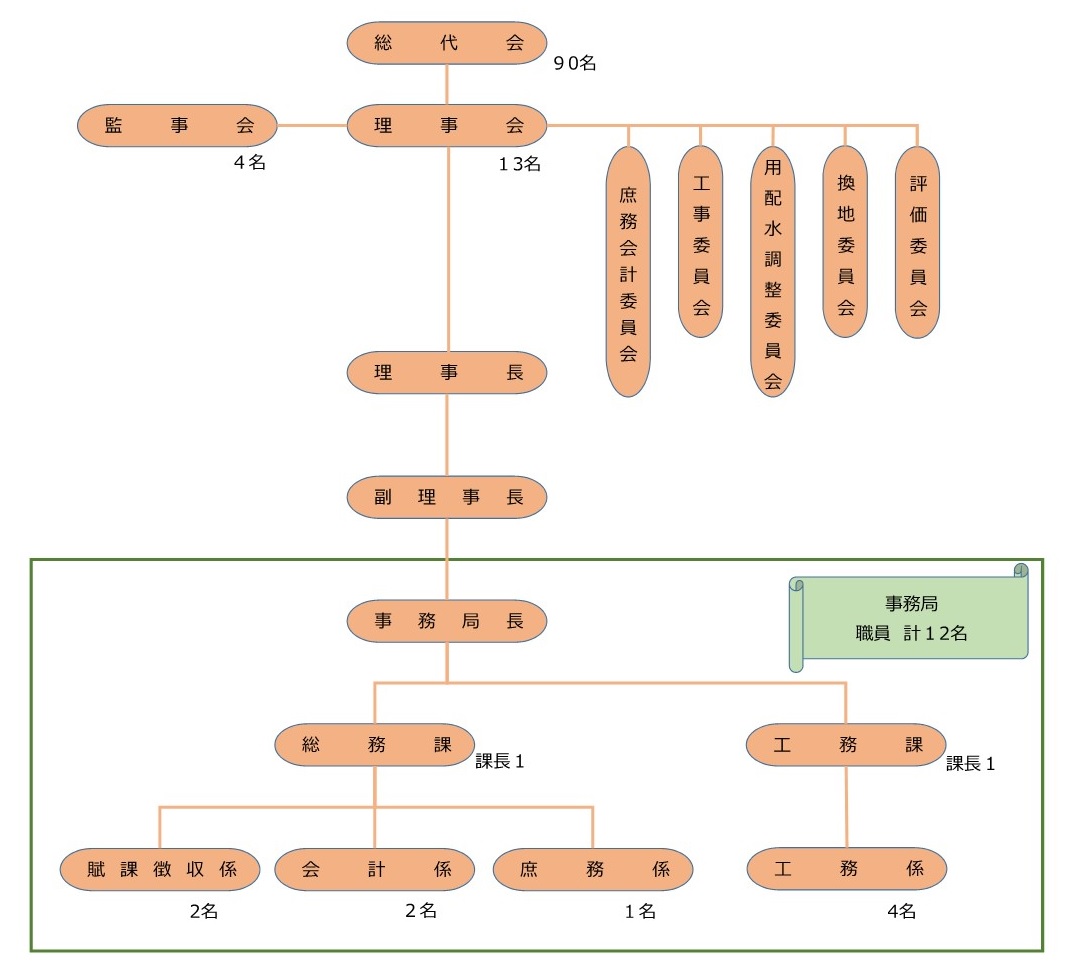

組織機構図

総代会

| 選挙区 | 選挙区域 | 総代(人) |

|---|---|---|

| 第1区 | 筑西市(旧下館市) | 4 |

| 第2区 | 筑西市(旧関城町) | 10 |

| 第3区 | 下妻市の内上妻地区 | 7 |

| 第4区 | 下妻市の内総上・旧下妻地区 | 7 |

| 第5区 | 下妻市の内豊加美地区 | 6 |

| 第6区 | 下妻市の内旧宗道、および原・羽子並びに鬼怒地区 | 9 |

| 第7区 | 下妻市の蚕飼地区 | 4 |

| 第8区 | 常総市の内玉地区 | 4 |

| 第9区 | 常総市の内石下地区 | 9 |

| 第10区 | 常総市の内豊田地区 | 6 |

| 第11区 | 常総市の内三妻地区 | 7 |

| 第12区 | 常総市の内五箇地区 | 8 |

| 第13区 | 常総市の内大生、および水海道地区 | 9 |

| 計 | 90 | |

役員

| 被選挙区 | 被選挙区域 | 定数(人) | |

|---|---|---|---|

| 理事 | 監事 | ||

| 第1被選挙区 | 筑西市(旧下館市) | 1 | 1 |

| 第2被選挙区 | 筑西市(旧関城町) | 1 | |

| 第3被選挙区 | 下妻市(旧下妻市) | 3 | 1 |

| 第4被選挙区 | 下妻市(旧千代川村) | 2 | |

| 第5被選挙区 | 常総市(旧石下町) | 3 | 1 |

| 第6被選挙区 | 常総市(旧水海道市) | 3 | 1 |

| 計 | 13 | 4 | |

受益面積、および組合員数

| 受益地 | 受益面積(ha) | 組合員(人) | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 市 | 地区 | 市 | 地区 | 市 | 地区 |

| 筑西市 | 旧下館市 | 496 | 168 | 1,086 | 445 |

| 旧関城町 | 328 | 641 | |||

| 下妻市 | 旧下妻市 | 1,440 | 697 | 2,074 | 989 |

| 旧千代川村 | 570 | 785 | |||

| 砂沼地区 | 173 | 300 | |||

| 常総市 | 旧石下町 | 2,262 | 931 | 2,514 | 1,076 |

| 旧水海道市 | 1,331 | 1,438 | |||

| 合計 | 4,198 | 4,198 | 5,674 | 5,674 | |